Die Transformationen und Phänomene um den zukünftigen Stadtteil Freiburg-Dietenbach haben die Autor:innen im zweisemestrigen Masterprojekt des Instituts für Empirische Kulturwissenschaft in Freiburg unter der Leitung von Matthias Möller untersucht. Sie stellen in ihren Beiträgen vielschichtig dar, wie sich die Zukunft Dietenbachs aus dem Heute heraus konkretisiert und welche Verflechtungen mit der Vorgeschichte bestehen.

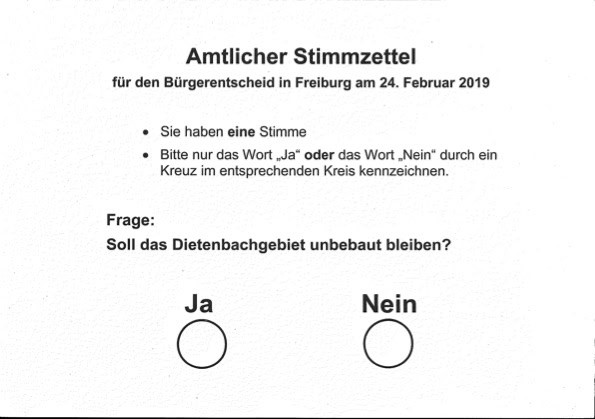

„Soll das Dietenbachgebiet unbebaut bleiben?“, diese Frage verneinte eine deutliche Mehrheit der Wahlberechtigten eines kommunalen Bürgerentscheids in Freiburg im Jahr 2019 und stimmte so für die Bebauung. Der Abstimmung ging eine lange Suche der Stadt nach Bauflächen für die Erweiterung der Stadt voraus, begleitet von Bürgerinitiativen und umfangreichen Debatten in der Bevölkerung. Mit dem Nein zum „unbebaut bleiben“ wurde beschlossen, dass auf dem Gebiet dringend benötigter Wohnraum für ca. 16.000 Menschen entstehen soll.

Der Band „Aufbrüche und Abgründe“ versammelt 13 Beiträge aus dem Masterstudienprojekt. Ihre Ergebnisse präsentieren die Autor:innen in den Bereichen Raumperspektiven, Diskursperspektiven und Zukunftsperspektiven.

Raumperspektiven

Der Bereich Raumperspektive untersucht mit unterschiedlichen Fragestellungen die Gestaltung des geplanten Stadtteils.

„Wird Dietenbach schön?“

Linda Förster fragt in dem Text „Dietenbach als visuelles Versprechen“, welche Erwartungen in der Planungsphase durch Illustrationen und Entwürfe geweckt werden.

Thematisch verwandt forschte Lea Künne im Spannungsfeld zwischen ästhetischen Vorstellungen, Bauordnungen und Konzepten zur Freizeitnutzung. In „Wird Dietenbach schön?“ untersucht sie besonders die Beziehungen, in denen die Räume stehen.

Verschiedene Wohnvorstellungen nimmt Stephanie Lehmann in „Quo vadis, Wohnraumgestaltung?“ ins Blickfeld. Sie untersucht, welche gesellschaftlichen Trends die Gestaltung von Dietenbach beeinflussen und wie nachhaltige und zukunftsfähige Häuser entstehen können.

Diskursperspektiven

Im Bereich Diskursperspektiven untersuchen die Autor:innen, wie unterschiedliche Debatten, Konflikte und Narrative in diesem Kontext verhandelt werden.

Stadtwachstum als Verlust

Der Beitrag „Konfliktfelder“ von Katharina Glander stellt dar, wie verschiedene Ebenen der Wertbeimessung verhandelt werden. Besonderen Fokus legt sie auf Narrative über Flächen. „Proteste gegen Stadterweiterungen in Freiburg, Hamburg und München“ beleuchtet Nina Bäurle indem sie verschiedene Strategien von lokalen Kampagnen vergleicht und nach übergeordneten Themen sucht, die die Proteste verbinden.

Pia Wessling stellt im Text „Die Rolle von Emotionalität in der Stadtplanung“ die Frage nach dem Verhältnis von Emotionalität und Rationalität und arbeitet verschiedene Selbstverortungen der Planer:innen heraus. Neben Rationalität spielen Begeisterung und Ärger in Planungsprozesse hinein.

In „Eigentlich alle Themen der Welt“ stellt Helena Hiss dar, welche lokalen und globalen Krisen im Austragungsort Dietenbach sichtbar werden und wie Dietenbach als Symbol für aktuelle Herausforderungen gesehen werden kann.

„Stadtwachstum als Verlust“ behandelt Ängste und Sorgen von Menschen, die den Wandel des Dietenbachgebiets als Bedrohung empfinden. Lena Deinaß nutzt die Kategorien Gedächtnis, Natur und Raum, um gemeinsame Vorstellungsbilder herauszuarbeiten.

Zukunftsperspektiven

Im Abschnitt Zukunftsperspektiven richten die Autor:innen ihren Blick auf Entwürfe, Planungen und soziale, ökologische und kulturelle Ziele für das Stadtviertel.

Das neue Mosaikstück

Ferdinand Wallis untersucht in „Der Mensch im neuen Freiburger Stadtteil Dietenbach“ die Menschenbilder, die der Gestaltung des Gebiets zugrunde liegen und betrachtet die Auswirkungen von Stadtplanung auf Lebensstile und Nachbarschaften.

Das Thema der Mobilität behandelt Adrian Weis in „Fließende Übergänge“. Er zeigt, wie innovative Verkehrskonzepte eingebracht werden und wie das Leitbild der nachhaltigen Stadt in der Verkehrsplanung auftaucht.

Gynna Lüschow beschäftigt sich in „Ein dauerhaft sozialer Stadtteil?“ mit der Frage, wie in Dietenbach langfristig niedrige Mieten und gemischte Strukturen geplant werden. Sie stellt verschiedene Modelle vor und ordnet Chancen und Herausforderungen ein.

Maximiliane Peringer erläutert in „Das neue Mosaikstück“, an welchen Stellen sich Dietenbach einfügt in Elemente historischer Stadtgestaltung und wo neue Impulse gesetzt werden. Als Mosaikstück können Stadtteile an Bestehendes anknüpfen und gleichzeitig Zukunftsvisionen umsetzen.

Kunst und urbaner Raum

Der Band enthält eine Sammlung von aktuellen Fragestellungen zum Zeitpunkt der Planung und Eröffnung des Baugebiets Dietenbach. Der Band stellt die Beziehungen von Kultur und urbanem Raum in Relation zueinander und gibt demokratischen Prozessen der Auseinandersetzung viel Raum.

Möller, Matthias (Hg.): Aufbrüche und Abgründe – Freiburgs Wachstum und die Stadt von morgen. Freiburger Studien zur Kulturanthropologie Sonderband 8. Münster/New York 2023.

Mehr zur Publikation beim Waxmann Verlag.